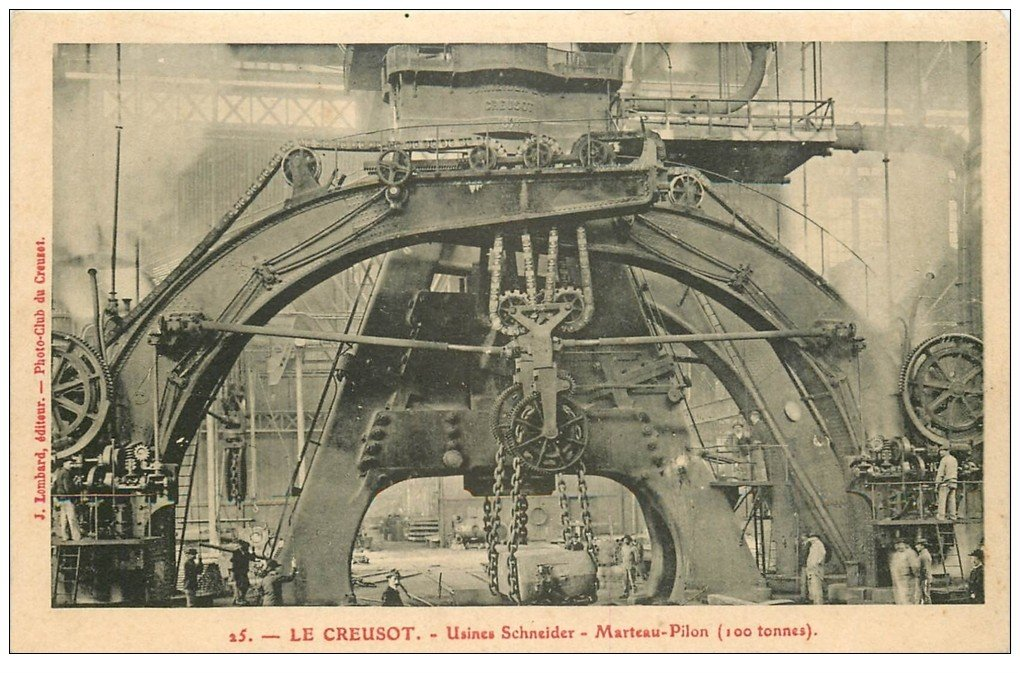

Dans les premières années du XXe siècle, au cœur du bassin industriel du Creusot, grandissent Henri-Paul (né en 1895) et Jean Schneider (né en 1896), fils d’Eugène II Schneider, maître de forges, homme politique, et dernier grand patriarche de la dynastie industrielle qui fit la renommée mondiale de la métallurgie française.

Élevés dans l’ombre des hauts-fourneaux, du marteau-pilon et de l’idée que « noblesse oblige », les deux frères sont promis à prendre la suite de l’empire familial. Mais l’Histoire, comme souvent, en décide autrement.

La Première Guerre mondiale : un premier déchirement

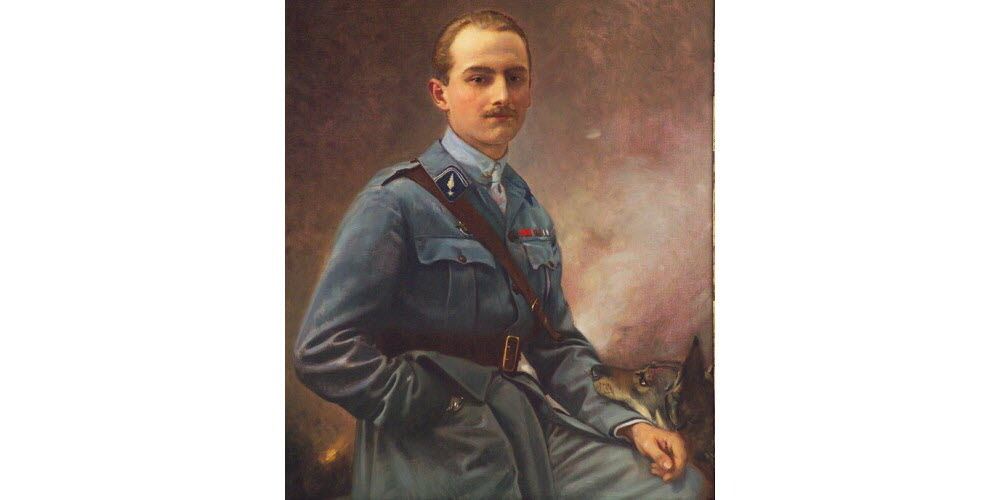

Lorsque la guerre éclate en 1914, les deux frères, encore jeunes, s’engagent.

- Henri-Paul, l’aîné, choisit l’aviation, ce nouveau front du ciel qui attire les plus audacieux. En 1918, à bord de son SPAD, il ne rentrera pas d’une mission. Il est tué en combat aérien à quelques mois de la fin du conflit. Il avait 23 ans.

- Jean, tout aussi engagé, survit. Mais la douleur familiale est immense. Le futur de l’entreprise se complique, d’autant que les relations entre Jean et son père se tendent après la guerre. Jean est nommé cogérant, mais privé de pouvoir réel, ce qui l’amènera à un long combat juridique qu’il finira par remporter. Un empire n’est pas seulement bâti sur l’acier : il repose aussi sur des liens familiaux… parfois cassants.

Jean et Françoise : Un couple uni pour la France libre

Jean épouse Françoise, femme au caractère affirmé, visionnaire et profondément engagée.

Dans les années 1930, bien avant que la guerre n’éclate à nouveau, Françoise Schneider cofonde les Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air (IPSA), un corps inédit à la croisée du soin et de l’aérien, affilié à la Croix-Rouge. Infirmière, aviatrice, pionnière : elle incarne une modernité féminine rare pour l’époque.

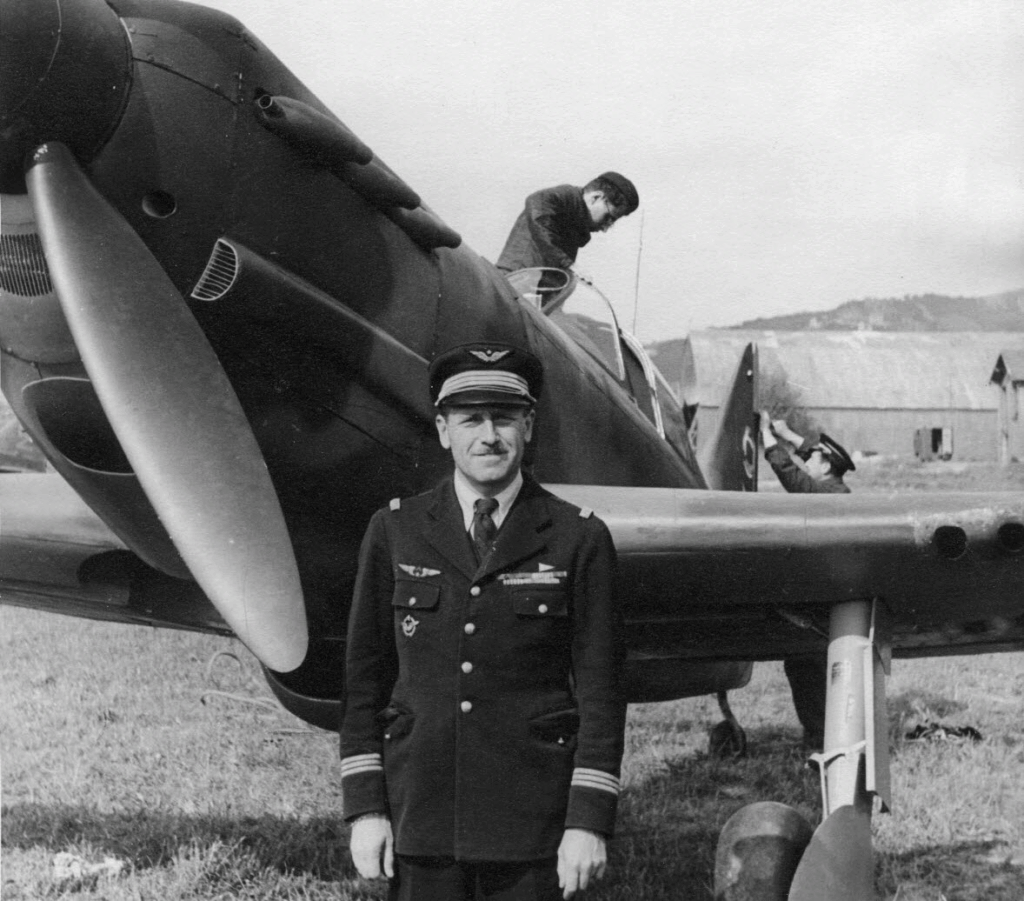

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Jean reprend du service dans l’Armée de l’air. En mai 1940, au-dessus d’Arras, il pilote un chasseur Dewoitine D.520 pour couvrir une mission de reconnaissance conduite par son ami personnel, Antoine de Saint-Exupéry. Ce jour-là, les deux hommes risquent leur vie, et Saint-Ex racontera cette mission dans Pilote de guerre.

Jean, blessé, est mis hors de combat. Mais il ne renonce pas. Après l’armistice, Jean et Françoise s’engagent dans la France libre. Ils rejoignent Alger, centre actif de la Résistance extérieure, et multiplient les missions pour le compte du gouvernement provisoire du général de Gaulle.

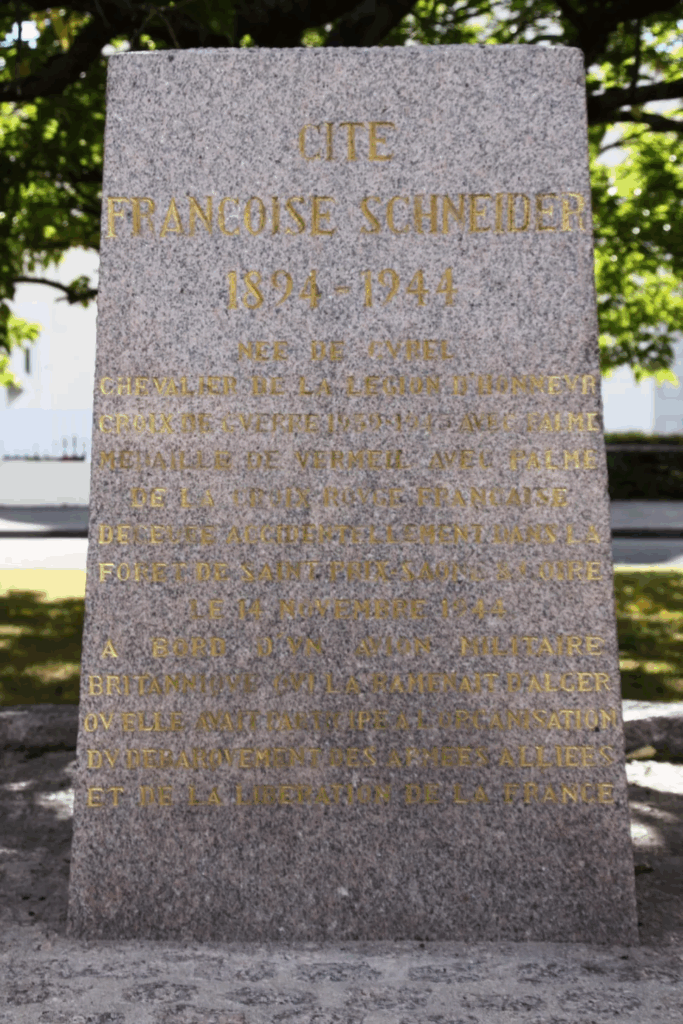

Françoise, par son engagement, atteint le grade de colonel dans les Forces françaises libres, chose rare – exceptionnelle même – pour une femme à cette époque.

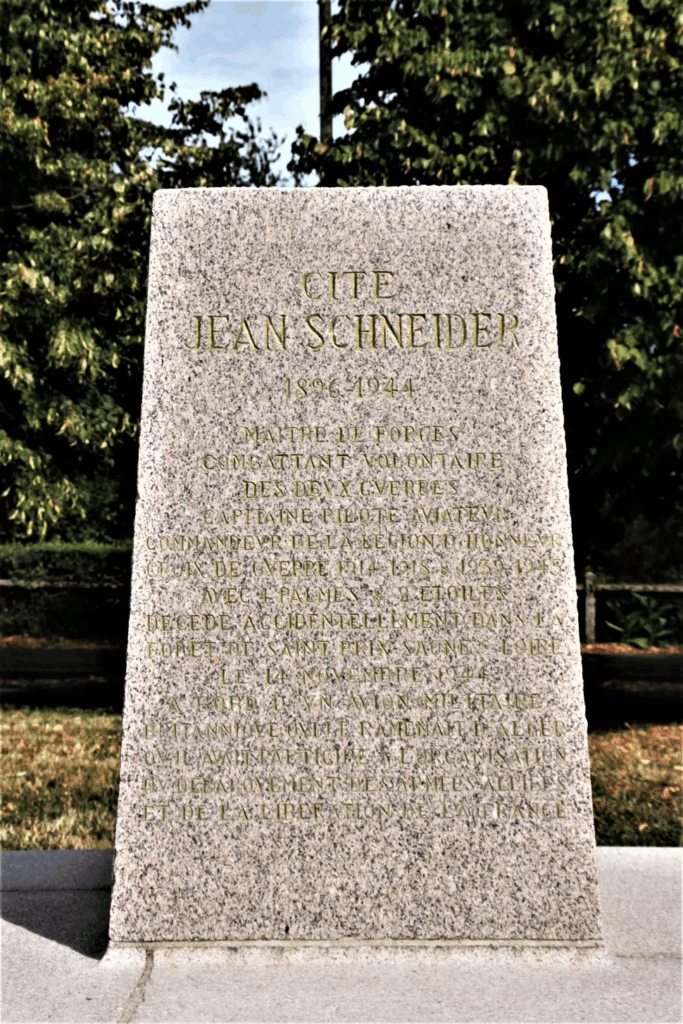

Une fin tragique dans le Morvan

Le 14 novembre 1944, le couple embarque à bord d’un B‑24 Liberator britannique pour rallier Paris depuis Alger. La guerre touche à sa fin, la France est en cours de libération, et l’espoir renaît.

Mais le destin, une fois encore, s’en mêle.

L’avion, pris dans une tempête au-dessus du Morvan, s’écrase dans la forêt de Saint-Prix, non loin du Creusot, comme un symbole tragique. Jean et Françoise, unis dans le combat, le sont aussi dans la mort.

Mémoire d’un couple engagé

Aujourd’hui, dans le paysage du Creusot, leurs noms vivent encore. Une fontaine, des rues, une cité ouvrière portent leur mémoire. Mais au-delà des pierres et des plaques, ce sont leurs vies qui inspirent : deux destins hors du commun, liés par l’amour, la fidélité à la France, et le courage de ceux qui refusent la soumission.

Ils étaient les enfants d’un empire industriel. Ils sont devenus les figures d’un engagement total. Et pour ceux qui s’intéressent à la grande histoire comme à l’humaine condition, Jean et Françoise Schneider demeurent bien plus que des noms : des exemples.

En savoir plus sur LVP71

Subscribe to get the latest posts sent to your email.